天渟中原瀛眞人天皇:天武天皇(1)

天皇のプロフィールから始まるのであるが、一部既に天武天皇が即位した年として記載されたり、ややこしい記述となっている。また、本紀は、ほぼ後に言われる「壬申の乱」の詳細であり、多くの地(人)名が登場する。錯綜とした内容となっており、極めて難解な文章と言われている。加えて、先取りの天皇が登場したり、記述内容が同時代的であって、世に言う、恣意的な書換えが行われているようでもある。

古事記から始まった”地形象形表記”としての解釈が通用するのか、通説の数多ある不明、不詳の記述を納得の記述に変え得るのか、いよいよ正念場、”瀬田橋の戦い”に突入である。原文引用は青字で示す。日本語訳は、こちら、こちらなどを参照。

天渟中(渟中此云農難)原瀛眞人天皇、天命開別天皇同母弟也。幼曰大海人皇子。生而有岐㠜之姿、及壯雄拔神武、能天文遁甲。納天命開別天皇女菟野皇女、爲正妃。天命開別天皇元年、立爲東宮。

(渟中此云農難)が開示されている。幼名が「大海人皇子」であり、「岐㠜」(たかくさとい:幼にして秀でぬきんでる)の意味だそうで、古事記で「賢帝」と解釈した垂仁天皇にも用いられている。「道教神仙思想」に基づく命名と言われているようである。勿論、お構いなく地形象形表記として紐解くことにする。

(渟中此云農難)が開示されている。幼名が「大海人皇子」であり、「岐㠜」(たかくさとい:幼にして秀でぬきんでる)の意味だそうで、古事記で「賢帝」と解釈した垂仁天皇にも用いられている。「道教神仙思想」に基づく命名と言われているようである。勿論、お構いなく地形象形表記として紐解くことにする。

「壯雄拔神武」は「壮年になっては雄々しく卓抜し、人間離れした武勇」の意味であろうが、後に明らかとなるが、神倭伊波禮毘古命(神武天皇)の倭国侵攻の戦略である「日を背にして向かう」を採用する。それに重ねた表記であろう。「神武を抜く雄々しさ」と読めるかもしれない。

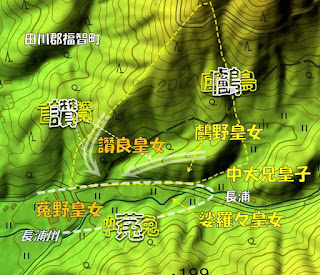

正妃「菟野皇女」は天智天皇の次女、「鸕野皇女(娑羅々皇女)」の別称である。他に「讚良皇女」とも言われる。纏めて読み解くことにする。

「天渟中原瀛眞人天皇」の文字を一文字一文字読み取いてみよう。「瀛」なんとも凄い文字を使ったものである。

通常これで「大海」を表すそうであるが、幼名「大海人皇子」から拝借したように受け取れる。この「海」も所謂「ウミ」とは読まないが、それにしても何と解釈できるであろうか?・・・「瀛」=「氵+亡+囗+月+女+凡」と分解される。参考文献が見つからず、筆者の独断であるが・・・。

すると既出の地形要素を示す文字から成り立っていることが解る。そのまま読み下して行くと、「瀛」=「水が地を覆う場所で嫋やかに曲がる台形の山稜の端の三角州がある様」となる。すると、「瀛眞人」=「[瀛]が一杯に満たす谷間」と解釈される。

纏めると、天渟中原瀛眞人天皇=[阿麻]の地で[渟]の真ん中突き通す野原があって[瀛]に満ちている谷間に坐す天皇となる。現地名は福岡県田川郡香春町長畑辺りである(以後福岡県は省略)。飛鳥淸原大原(記)、飛鳥淨御原宮(紀)の場所を示していることが解る。

「渟中」=「農難(ノナ、ヌナ)」と訓されている。幾度か登場の、例えば「信濃」、美濃など、「農」=「臼+囟+辰」と分解される。「貝殻を使って地を柔らかくする様」を表すとのことであるが、地形象形的には「農」=「二枚貝が舌を柔らかく伸ばしたような様」と読み解いた。すると二枚貝が舌を柔らかく大きく曲げて(難)伸ばしたようなところと読み解ける。

「渟中此云農難」としながら、補足の表記であろう。「道教神仙思想」に拠る命名とか、「渟中原」を「渟・中原」と区切って、「中原を統治する」かのような解釈がなされている。これはあり得ない。

「渟中・原」の注記を無視しては・・・これが罷り通っているから不思議である。

「鸕野皇女(娑羅々皇女)」は既に読み解いた鸕」が示す地形は、微妙である。当時でも判別が難しかったのかもしれないし、字画が多いのも別表現が好まれた理由かもしれない。

「菟野皇女」の「菟」も書紀で多用される。古事記の「菟(ト)」(大斗)の使用を徹底的に排除された様相である。繰返しになるが「菟」=「艸+免」と分解され、菟=山稜に囲まれた谷間が[分娩]の様のようなところを表すと読み解いた。それなりにあからさまな表記である。

父親である中大兄皇太子の谷間の出口、多くの御子に囲まれた場所である(詳細はこちら、但し伊賀采女などの御子、大友皇子等は別途)。すぐ東隣が建皇子、その東が大田皇女(天武天皇との間に大伯皇女、大津皇子を生むが、早くに亡くなられた)の出自の場所となる。

「讚良皇女」の讚岐國に使われた文字である。「讚」=「言+贊」と分解し、「言」=「辛+囗」=「刃物で耕地にされた地」、「贊」=「山稜の端が並んでいる様」として、讚岐=耕地にされた地が谷間の端で岐れて並んでいるところと読み解いた。図に示したように山稜の端がくっ付く様に集まっている様を表している。その場所が良=なだらか様と伝えている。

古事記も書紀も一文字一文字に込められた内容は”濃厚”である。それを漢字の成立ちに遡って考察しない限り、記紀編者の伝えんとするところは、全く見えて来ない。巷で人気のようである「白川漢字学」では全くあらぬ方に向かうことになるであろう。

「天智天皇即位四年」だが、天智天皇紀では即位十年に(671年)当たる。中大兄皇太子の称制が長く、どこからを即位とするかで異なってくるようである。また本段(10月17日)の記述は天智紀に記載された内容を若干補足している。そこには登場しなかった「蘇賀臣安麻侶」が天皇に会われるならご注意を!と耳打ちしたようである。大海人皇子は固辞して、出家となっている。「兵器」も返上したと付け加えられている。

「蘇賀」と記載されているが、これに注目されて、いや、しない方が「記紀」を読み解いていないことになるのだが、本紀の編者達にも、既に「蘇我」の威光(?)が影を薄くしつつあったことを物語っているように感じられる。古事記の蘇賀石河宿禰から始まった蘇賀の地に一族が広がって行った経緯を纏めたこちらを参照。「蘇賀」は現在の京都郡苅田町の大きな谷間全体を示し、「蘇我」はその東側の、現地名では稲光・葛川辺りを示す表記と思われる。「蘇我」は「蘇賀」の一支族だった わけである。

「蘇賀臣安麻侶」は「蘇我(賀)連大臣」(倉山田石川大臣:乙巳の変の立役者と兄弟)の子で、歴とした「蘇賀」の一員である。

安=宀+女=山稜に囲まれた嫋やかに曲がる谷間と読む。すると「連」(繋がり延びた山稜)の西側の谷間の出口辺りにある凹凸のない(麻)積重なった(侶)場所が見出せる。

祖父である「蘇我倉麻呂」は「蘇我馬子」の子であり、「蘇我蝦夷」とは兄弟、競争に負けて西に飛ばされたのかもしれない。豊かになった故に「蘇賀」の東西における確執を引き摺っているようである。

近江大津宮・菟道・嶋宮・吉野宮

壬午、入吉野宮。時、左大臣蘇賀赤兄臣・右大臣中臣金連及大納言蘇賀果安臣等、送之、自菟道返焉。或曰、虎着翼放之。是夕、御嶋宮。

癸未、至吉野而居之。是時、聚諸舍人謂之曰「我今入道修行、故隨欲修道者留之。若仕欲成名者、還仕於司。」然无退者。更聚舍人而詔如前。是以、舍人等半留半退。十二月、天命開別天皇崩。

十月十九日、天智天皇に出家すると告げた二日後、いよいよ出立し、吉野に入る記述である。二十日には舎人達を集めて、去る者は追わず、と仰っているわけだから、十七日に近江大津宮から吉野までの移動日数は、僅か二日強と書かれている。通説(奈良大和中心)では、とても不可能な距離を移動することになるので、なんとも”難解”な文章になっている。勿論、間違いの多い書紀のことだから、日にちを・・・矛盾なしであろうか・・・。

本著が”難解”と述べているのは、日にちのことではなく、「入吉野宮。時、左大臣蘇賀赤兄臣・右大臣中臣金連及大納言蘇賀果安臣等、送之、自菟道返焉」の記述である。即ち、大海人皇子が大津宮から退去した後、吉野に入るまでに、「菟道」と「嶋宮」の二つの場所を経由しているが、どちらが先なのか、大津宮との距離である。登場順では「菟道」が先となる。だが、その行為の時系列は曖昧である。

これら四つの場所を纏めて下記に示す。詳細は各リンクの地図を参照願うとして、現地名を挙げると・・・、

近江大津宮:行橋市天生田(天智天皇紀)

菟道:北九州市小倉南区呼野(天智天皇紀、固有の地名ではない、「菟」は菟野正妃と同様)

嶋宮:田川市糒(欽明天皇:磯城嶋宮、古事記では師木嶋大宮)

吉野:北九州市小倉南区平尾台(神武天皇紀)

・・・である。これらの拠点を念頭に置いて「壬申の乱」が如何に戦われたかを読み解くことにする。いずれにせよ、舎人達の半数が去った後の静かな日々が流れようとしていたのであろう。

「吉野」は古事記で登場した吉野國巣の場所である(通説は奈良県吉野市付近)。前記したごとく、菟道は吉野近隣である。因みに、これらの推定場所からすると「近江大津宮」~「磯城嶋宮」~「菟道」~「吉野」の総歩行距離は、50km前後である。

十二月には天智天皇が逝かれた。吉野での静かな佇まい・・・いずれにせよ、上記の書紀本文だけで、云々することは避けて、後に、本紀は全編移動の記述、明らかにするつもりである。そして、書紀編者の”超絶の技巧”に惑わされつつも、何とか終着したいものである。

夏五月辛卯朔壬寅、以甲冑弓矢賜郭務悰等。是日賜郭務悰等物、總合絁一千六百七十三匹・布二千八百五十二端・綿六百六十六斤。戊午、高麗遣前部富加抃等進調。庚申、郭務悰等罷歸。

元年?…気が早い、と言うか、完全なるフライングであろう。クーデターを起こして政権奪取した年に間違いないのだが・・・それは無視して672年三月の出来事である。筑紫に「小七位阿曇連稻敷」を遣わして、天智天皇の喪を郭務悰等に知らせたら、「東」に向いて額づいたと述べている。勿論、大海人皇子が命じる立場ではない。

劉德高・郭務悰等は、既に「大閲于菟道」を経て「飛鳥」に入った。その時に、彼らの関心事である天智天皇の宮は、”ず~っと”「東」にあると聞かされたことであろう。故に、「東」に向いたのである。「奈良飛鳥」に入るなら”ず~っとず~っと”「北」にあると知らされた筈である。

全てを省略して記述すれば、都合よく収まった、あまり都合好過ぎて、記載したのは良いが、「小七位」は、これまたフライングである。この時期、この冠位は存在しない。要するに、この段は”ず~っと後になったとしたら”であって、決して信用しないでくれ、と告げているようである。

● 阿曇連稻敷

冠位不詳で登場の「阿曇連稻敷」の出自の場所を求めておこう。「阿曇連」の地で「稻敷」とは、些か難しい、現在の稲敷らしき場所は、当時はほぼ全て海面下であろう。

大規模団地に開発されている場所がおそらく当時も平坦な地形を示していたのでは、と推測して、どうにかそれらしき場所が見出せる。稻敷=稲穂が敷き詰められたようなところと読み解ける。

「比羅夫」の南、団地の北側に位置する場所と推定される。変貌してしまって他にも該当する場所があったのかは、全く定かではない。

五月には、「郭務悰」に多くの物を下賜したと述べている。彼等の駐留の目的については、様々に語られているようである。「白村江」以降、唐が日本國統治のために寄越したとか、何らかの目的あってのことであろうが、今少し、先に進んでから考察してみようかと思う。彼等は五月末に帰っている。

同じく五月のこと、「朴井連雄君」が天皇(フライング表記)に、偶々私用で美濃、尾張に出向いたら、朝廷が天智天皇の陵を造ると称して人を集め、兵器を与えているとの噂を聞き、これは一大事になるかと思う、と告げて来た。また、近江京から倭京に間に監視役を置いたり、皇大弟宮(これが真面な表記)の舎人が菟道で食料を運ぶのを止められているとも告げられた。そこで、皇大弟宮が立ち上がった、と記述されている。

|

| <朴井連雄君-子麻呂> |

● 朴井連雄君

省略されているが、「物部」の「朴井一族」である。吉野から「宇陀之穿」を抜けて、崖下に降りたところと推定した場所である。

出家中の皇大弟宮のご機嫌伺いを兼ねて伺っただけでは、ご登場の役割は果たせないようで、実は吉野宮から脱出は、彼の出自の場所を通過、と言うか、彼の先導で険しい崖を下ったと思われる。

「朴井」の北西端の山稜が「鳥」、しかも尾の長い「雄」の地形を示している。山麓の小高いところに居たのであろう。この地の少し南側が「菟道」である。

後に弟の朴井連子麻呂が昇級されて登場する。谷の対面の細く延びた山稜の端が出自の場所と思われる。おそらく兄に従って吉野脱出の手助けを行ったのであろう。

皇大弟宮の舎人達が日常の生活を営むためには通行せざるを得ない道筋に当たる場所と思われる。最後に、なかなかに興味深い地名が登場するので、「菟道守橋」を求めてみよう。

● 菟道守橋

上記の「菟道」の近隣であろう。守=宀+寸(肘)=肘の様に曲がった山稜に囲まれた様と読み解いた。道=辶+首=首根っこの様である地を取り囲んでいる山稜を表している。

続く「橋」の文字解釈が面白いのである。「橋」=「木+夭+高」と分解される。橋=山稜の端が高く曲がっている様を表す文字である。

通常の「橋」は高く曲がる様を垂直方向に見るわけで、錦帯橋のイメージである。地形象形的には、水平方向に見た橋と言うことになる。これが天浮橋の地形を表している。

図に示したように「守」の肘に当たる場所から更に山稜が延び出ている地形を表していると思われる。地図が見えたので、ついでながら、この「守橋」の西側が「名張」(山稜の端の三角州が張り出しているところ)である。「宇治」に隣接する「名張」とは、記紀編者達の生真面目さが伺える配置であろう。

『壬申の乱』

いよいよ、世に言われる『壬申(西暦672年)の乱』の勃発である。これまでに多くの『壬申の乱』が語られて来ているようであるが、果たして如何なることになるのか、楽しみである。